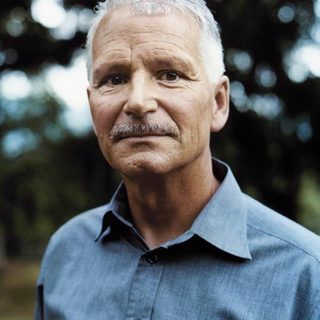

Er hatte Glück im Unglück. Das sagt sich so leicht. Dabei hat Max Lippuner es vor allem sich selbst zu verdanken, dass sein Prostatakrebs noch nicht gestreut hatte als er entdeckt wurde. Zehn Jahre war er regelmässig zu Vorsorgeuntersuchungen gegangen. Zehn Jahre – so gewissenhaft geht nicht jeder mit seiner Gesundheit um. Leider dauerte es nach den ersten Anzeichen für einen möglichen Prostatakrebs viel zu lange, bis dieser diagnostiziert wurde. Und diese Verzögerung war eher ein Unglück. Wenn er davon erzählt, hört man auch heute noch ein wenig seiner Verärgerung heraus. Und das ist nur zu verständlich.

59 Jahre alt war Lippuner damals. Verheiratet, zwei Kinder. Ende Fünfzig ist relativ jung, gemessen an dem rund zehn Jahre höheren Durchschnittsalter für die Diagnose dieser Erkrankung. Blickt Lippuner heute auf die ersten Jahre seit der Diagnose zurück, hätte er sich damals vor allem eins gewünscht: mehr Kontakt zu anderen Betroffenen; Gespräche über Befürchtungen, Behandlungsmöglichkeiten und die Hoffnung bald wieder ein glücklicheres Leben führen zu können. «Ich wäre vermutlich ruhiger gewesen, wenn ich einen Patienten zum Sprechen gehabt hätte. Einen Menschen mit breiter Erfahrung darin, wie man die Situation besser ertragen kann», so Lippuner. Und er meint damit nicht allein die therapeutischen Themen, sondern auch die vielfältigen emotionalen. Auch deshalb engagiert sich Lippuner für die Patientenorganisation Europa Uomo Schweiz, deren Präsident er mittlerweile ist. Die ihm verbleibende Zeit, will er einsetzen, um für Patienten da zu sein, die in einer ähnlichen Situation sind wie er damals.

Herr Lippuner, nach zehn Jahren Vorsorge müssen für Sie die ersten Hinweise auf einen Prostatakrebs sehr überraschend gewesen sein.

Absolut, die Vorsorge war ja eigentlich schon zur Routine geworden. 2006 stellte mein Hausarzt dann einen erhöhten PSA-Wert fest, ordnete ihn aber als unkritisch ein, weshalb wir erst einmal abwarteten. Beim nächsten Mal war der Wert aber gestiegen, was sich dann relativ schnell weiter verschlechterte. Heute hat sich die Bedeutung der Werte verändert. Man würde sicher früher eingreifen und Jahre sparen, in denen der Tumor wachsen kann.

Wie reagierten Sie auf die Diagnose, die erst im Jahr 2007 erfolgte?

Die Biopsie zeigte, dass der Krebs schon recht gross war. Die acht Nadeln waren weitgehend voll mit Krebs. Aber: Er beschränkte sich aber auf die Prostata. Ich habe damals nicht mehr gewusst, wo ich stehe. Die Aussicht auf meine Pensionierung und ein paar schöne Jahre hatte sich in Nichts aufgelöst. Denn die Diagnose war steinhart: Gleason Score 8, T2b, PSA 6,5. Diese Gefühle legten sich erst drei, vier Jahre nach der Therapie, denn damals gab es ja noch fast keine Funktionsstörungen.

Welche Therapiemöglichkeiten gab es denn für Sie?

Die Optionen hiessen: OP plus Bestrahlung oder nur Bestrahlung. Dies war auch die schlimmste Phase – die Zeit, bis man entscheidet, was zu tun ist. Bei mir war das ein halbes Jahr. Die dringlichste Frage ist dabei ja, wie aggressiv dieser Krebs ist. Zur Bestimmung gab es damals nur den Gleason Score und das Tumorstaging. Heute gibt es auch die Genexpressionstests, die eine Einschätzung des Risikos verbessern und die Therapiewahl erleichtern können.

Welche Therapieentscheidung trafen Sie damals als es noch keinen Genexpressionstest gab?

Ich hatte auch aus Sicht der Ärzte berechtigte Angst, dass eine Operation zu Impotenz und/oder Inkontinenz führen könnte. Deshalb entschied ich mich für die Bestrahlung ohne OP.

Wie verlief die Bestrahlung?

Es wurde nur das Zentrum stark bestrahlt, die Umgebung der Prostata hingegen schwächer. Das Ergebnis war eigentlich gut: Weder der Schliessmuskel des Enddarms, noch der Schliessmuskel der Harnröhre wurden kurzfristig geschädigt. Da die Bestrahlungsschäden beziehungsweise die Muskulaturschwächung sich während fast zehn Jahren verstärken, ist heute eine Stressinkontinenz bei Stuhl und Urin entstanden.

Wie vertrugen Sie damals die Hormonentzugstherapie?

Den ersten Schub Hormonentzug bekam ich vor der Bestrahlung, um die kurzzeitige Testosteronaufwallung durch die Bestrahlung zu bremsen. Nach der Bestrahlung hätte ich damit noch mindestens drei Jahre fortfahren sollen. Ich hörte aber nach einem Jahr auf.

Sie entschieden gegen den Rat der Ärzte?

Ja, das war ein grosser innerer Konflikt. Aber die dauernden Hitzewallungen, Schweiss von oben bis unten – das wollte ich nicht mehr. Der Hormonentzug wird heute zunehmend kritisch diskutiert …

Gab es andere starke Nebenwirkungen der Therapien?

Anders als die Hormontherapie hatte ich die Strahlentherapie eigentlich gut vertragen. Die Folgen zeigten sich erst sechs, sieben Jahre später: Die Erektionsfähigkeit ist seither beeinträchtig. Anfangs probierte ich deshalb Viagra-ähnlich Produkte, später Stauringe. Jetzt ist die Situation so, dass ich sehr gut damit leben kann.

Wie belastend war Ihre Erkrankung für Ihre Ehe?

Es ist oft eine enorme Herausforderung für die Beziehung. Die Erkrankung verstärkt bereits vorhandene Probleme, vieles spielt dabei eine Rolle. Bei uns kam es schliesslich zur Trennung. Seit sechs Jahren lebe ich in einer neuen Beziehung. Ich bin dankbar dafür, dass ich mein Leben eigentlich wieder normal leben kann. Ich gehe regelmässig zur PSA-Kontrolle und es gibt (im Moment) keine Anzeichen für einen neuen Krebs.

Sie erwähnten, dass Sie sich damals mehr Kontakte zu anderen Betroffenen gewünscht hätten.

Ja, ich habe zu diesem Thema eine Vision. Es sollte für jede schwere Erkrankung eine Selbsthilfe-Hotline in der Schweiz geben. Die gesamte Bevölkerung wüsste: Hierhin könnte ich mich im Falle einer Diagnose wenden und mit anderen Patienten reden. Denn dann sieht man: Ach, die leben ja noch und sind wieder glücklich geworden. Natürlich ist jeder ein Einzelfall, aber die Hoffnung auf ein weiterhin gutes Leben ist absolut berechtigt, auch wenn man nicht mehr weiss, wo man steht. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Eindruck, den man dann bräuchte.